2026.01.01

医療系アニメーション広告制作で患者に伝わる!信頼を生む動画制作会社の選び方【2026年版】

医療分野では、専門性と信頼性を両立した情報発信が求められます。文字や写真だけでは伝わりにくい医療の魅力や正確な情報を、アニメーション広告がわかりやすく、そして安全に伝える手段として注目されています。

本記事では、「医療系 広告 アニメーション」で検索している広報・PR担当者の方に向けて、アニメーションを使った医療広告のメリット、制作時の注意点、費用相場、信頼できる制作会社の選び方までを、最新トレンドとともに詳しく解説します。

- アニメ:新人ナース『ボルみ』を見る

- アニメ:『TOKYO MER』

医療系アニメーション広告とは?

医療系アニメーション広告とは、病院やクリニック、製薬会社などが自社のサービスや医療情報を、アニメーションを使ってわかりやすく伝える広告のことです。

専門的な内容をビジュアル化し、専門知識のない人にも理解しやすくするのが特徴です。医療機器の仕組みや治療の流れ、病気の予防法などを、キャラクターや図解を使って表現することで、難しい医療情報を「見て理解できる」形に変えます。

アニメーション広告が医療業界で注目される理由

医療業界でアニメーション広告が注目されている理由は、「わかりやすさ」と「安心感」にあります。

医療の専門用語や複雑な手順は、一般の人には理解が難しいことが多いです。アニメーションを使うことで、抽象的な説明を視覚的に表現でき、患者さんや家族が納得して情報を受け取れるようになります。

また、キャラクターや柔らかい色使いによって「怖い」「難しい」という医療のイメージを和らげる効果もあります。

実写広告との違いと使い分け

実写広告はリアルな映像を通して信頼感を与えるのに対し、アニメーション広告は「わかりやすさ」や「表現の自由度」に優れています。

たとえば、体の中の仕組みや薬の作用を見せたいとき、実写では撮影が難しい場面もアニメーションなら表現可能です。

一方で、医師やスタッフの誠実さや施設の雰囲気を伝えたい場合は、実写の方が効果的です。

このように、目的に応じて「実写」と「アニメーション」を組み合わせることで、より効果的な医療広告を作ることができます。

患者心理に寄り添う“やさしい表現”の力

医療系アニメーション広告の最大の魅力は、「患者さんの心に寄り添える表現」ができることです。

治療への不安や疑問を抱える人に対し、やさしい語り口と温かい映像で説明することで、安心感や信頼感を生み出します。

たとえば、子ども向けの予防接種案内では、キャラクターが登場して笑顔で説明することで、恐怖心をやわらげる効果があります。

このように、アニメーション広告は「伝える」だけでなく、「安心させる」ことができる点で、医療業界において非常に重要な役割を果たしています。

医療系アニメーション広告の3つのメリット

医療の世界では、専門的な内容を一般の人にわかりやすく伝えることが大きな課題です。文章や写真だけでは伝わりにくい情報も、アニメーションを使えば「見て理解できる」形にできます。

医療系アニメーション広告は、正確さとわかりやすさを両立できる新しい表現方法として、多くの医療機関や製薬企業で注目されています。

ここでは、医療系アニメーション広告を活用することで得られる3つの大きなメリットをご紹介します。

①難しい医療情報を「正確かつわかりやすく」伝えられる

医療の内容は専門用語が多く、一般の人には理解しづらいことがあります。アニメーションを使うことで、難しい仕組みや治療の流れを「目で見て理解できる形」に変えられます。

たとえば、薬の作用や手術の手順などを映像で示すことで、文字や写真だけでは伝わりにくい部分も、スムーズに理解してもらえるのです。正確な情報を保ちながら、誰にでもわかりやすく伝えられるのが大きなメリットです。

②薬機法・医療広告ガイドラインに対応しやすい

医療広告には「薬機法」や「医療広告ガイドライン」など、厳しいルールがあります。アニメーション広告は、誇大な表現や誤解を生む表現を避けながら、正しい情報を伝える構成にしやすい点が特徴です。

ナレーションやテロップで表現を調整できるため、法的なリスクを減らし、安全で信頼性の高い広告を作ることができます。

③SNS・院内・Webサイトなど幅広く活用できる

アニメーション広告は、1つ作ればさまざまな場面で活用できます。たとえば、InstagramやYouTubeなどのSNSでの配信、病院の待合室での上映、公式サイトへの掲載など、幅広い媒体に対応可能です。

視覚的に印象に残りやすいため、情報発信の効果を高め、患者さんの理解促進や信頼獲得にもつながります。

制作時に気をつけるべきポイント

薬機法・医療法を遵守した表現

医療に関する広告では、法律に違反する表現を使わないことがとても重要です。たとえば「必ず治る」「効果が保証される」といった断定的な表現は避けなければなりません。

制作前に、どの範囲まで表現が許されているかを確認し、正確な情報だけを扱うようにしましょう。

専門監修や医師チェック体制の重要性

医療内容を扱う場合、専門家の監修が欠かせません。医師や薬剤師などの専門家が内容を確認することで、誤った情報の発信を防ぐことができます。

制作チーム内にチェック体制を設け、公開前に必ず専門家の確認を受けることが信頼性を高めるポイントです。

患者のプライバシーと倫理的配慮

実際の患者事例を紹介する際は、個人情報が特定されないように十分注意する必要があります。顔や名前がわからないように加工したり、本人の同意をきちんと得たりすることが大切です。

また、不安をあおるような表現や偏った見せ方を避け、見る人の気持ちに配慮した内容にすることが求められます。

医療系アニメーション広告の費用相場とスケジュール

医療系アニメーション広告は、内容の正確さや専門性が求められるため、一般的な企業広告よりもややコストが高くなりやすい傾向があります。ここでは、制作費の目安や納期の流れ、コストを抑える工夫についてわかりやすく解説します。

相場の目安(短尺SNS広告~院内教育用まで)

医療アニメーションの費用は、目的や尺(動画の長さ)、クオリティによって大きく変わります。

たとえば、15~30秒ほどのSNS向け短尺広告なら20万~50万円程度、1~3分ほどの製品説明動画は50万~150万円が相場です。

さらに、専門性が高い院内教育用アニメーションでは、監修費や資料調査費が加わり、100万~300万円以上になることもあります。

納期の目安と制作フロー(企画~納品まで)

一般的な制作スケジュールは、企画から納品まで1~3か月程度です。

流れとしては次のようになります。

- 企画・構成(1~2週間)

目的やターゲット、メッセージ内容を整理します。 - 絵コンテ・デザイン制作(2~3週間)

キャラクターや構成のイメージを形にします。 - アニメーション制作・ナレーション収録(2~4週間)

動きや音を加え、完成形に近づけます。 - 修正・納品(1週間前後)

医療内容の監修が入る場合は、確認期間を考慮して+2週間ほど余裕を見ておくと安心です。

コストを抑える工夫と制作会社選びのコツ

費用を抑えたい場合は、既存テンプレートやイラスト素材の活用がおすすめです。完全オリジナルよりも制作時間を短縮でき、コスト削減につながります。

また、医療系の実績がある制作会社を選ぶと、専門用語やガイドラインへの理解が早く、修正回数を減らせるため結果的にコスパが良くなります。

信頼できる医療系アニメーション制作会社の選び方

医療広告には、一般の広告とは異なる規制や配慮が必要です。そのため、制作会社選びは「実績」「法的理解」「心理的配慮」の3つの視点でチェックすることが重要です。

医療広告に強い実績があるか

まず確認したいのは、医療や製薬関連の実績があるかどうかです。

これまでに医療機関、製薬企業、医療機器メーカーなどの案件を手がけている会社なら、専門知識を踏まえた表現や正確な情報設計が期待できます。

薬機法・医療広告ガイドラインの理解度

医療広告は、誇張表現や誤解を招く表現が法律で厳しく制限されています。

そのため、薬機法や医療広告ガイドラインに精通した担当者がいるかは非常に重要です。

違反リスクを避けるためにも、事前に「法的チェック体制があるか」を確認しておきましょう。

医療従事者・患者の心理を汲んだ演出ができるか

医療アニメーションは「理解を助ける」だけでなく、「安心感や信頼感を与える」演出も大切です。

たとえば、手術や疾患説明の映像では過度に不安をあおらず、やさしい色使いや落ち着いたナレーションを選ぶなど、心理的配慮が求められます。

このような演出の経験がある制作会社は、患者にも医療従事者にも伝わりやすい作品を仕上げてくれます。

医療機関・製薬会社での活用事例

医療業界では、動画を活用することで「伝わりやすさ」と「信頼感」を高めることができます。クリニックの紹介から、疾患の説明、広告キャンペーンまで、幅広い目的で動画が利用されています。ここでは、その具体的な事例を紹介します。

クリニック紹介・リクルート動画

クリニック紹介動画は、施設の雰囲気やスタッフの人柄を伝えるのに最適です。患者さんに安心感を与えるだけでなく、求職者にとっても「働くイメージ」を持ちやすくなります。医師や看護師のインタビュー、院内の様子を組み合わせることで、信頼性の高いコンテンツを作ることができます。

疾患説明・手技マニュアル動画

疾患説明動画は、難しい医療情報をわかりやすく伝えるために活用されています。患者さんが自宅で復習できるようにすることで、理解度や治療への納得感が高まります。また、医療従事者向けの手技マニュアル動画では、正しい手順や注意点を共有することで、医療の質と安全性の向上に役立ちます。

SNS・Web広告キャンペーン事例

SNSやWeb広告では、短時間で印象を残す動画が効果的です。製薬会社や医療機関では、疾患啓発キャンペーンや新薬の認知拡大に動画を活用しています。アニメーションや実写を組み合わせることで、専門的な情報も親しみやすく伝えられます。ターゲット層に合わせた構成やメッセージ設計が成功の鍵です。

医療系アニメーション広告を成功させるポイントまとめ

医療系の情報をわかりやすく、信頼性を保ちながら伝えるには、映像の設計と表現力が重要です。

ここでは、アニメーション広告を成功させるための3つのポイントを解説します。専門性を保ちつつ、視聴者に「正しく伝わる」「印象に残る」動画づくりの考え方を学びましょう。

目的の明確化とシナリオ設計が鍵

まず大切なのは、「誰に」「何を」「どう伝えるか」を明確にすることです。医療広告は、正確な情報伝達と倫理的な配慮が欠かせません。そのため、構成段階で目的を明確にし、情報の優先順位を整理したシナリオ設計が必要です。

株式会社FUNNYMOVIE(ファニムビ)は、制作工程で音付きのビデオコンテ(Vコンテ)を活用し、完成イメージを事前に共有する仕組みを導入しています。この体制により、クライアントとの意図のすり合わせを正確に行い、制作過程を円滑に進めています。

専門性+表現力=信頼されるPR

医療分野の情報は、専門性の高さゆえに「難しそう」と感じられやすいものです。そこで求められるのが、正確さと表現力の両立です。

FUNNYMOVIEでは、キャラクターや音楽、ユーモアを用いて、専門的な内容を一般の視聴者にも理解しやすい形に構成する制作手法を採用しています。

その表現力は、医療現場の課題をコミカルに描いたアニメ『新人ナース ボルみ』(過重労働に苦しむ看護師を救うメッセージ性の高い作品)や、救急医療をテーマにした『TOKYO MER』などにも活かされています。

社会課題を親しみやすく伝える手法を活かし、医療・製薬業界におけるPR動画の制作にも数多く取り組んできました。

患者視点で“伝わる動画”をつくろう

医療系アニメーション広告で最も大切なのは、「患者さんの気持ちに寄り添うこと」です。専門用語をかみくだき、日常的な言葉で説明することで、患者さんが自分の状況を理解しやすくなります。

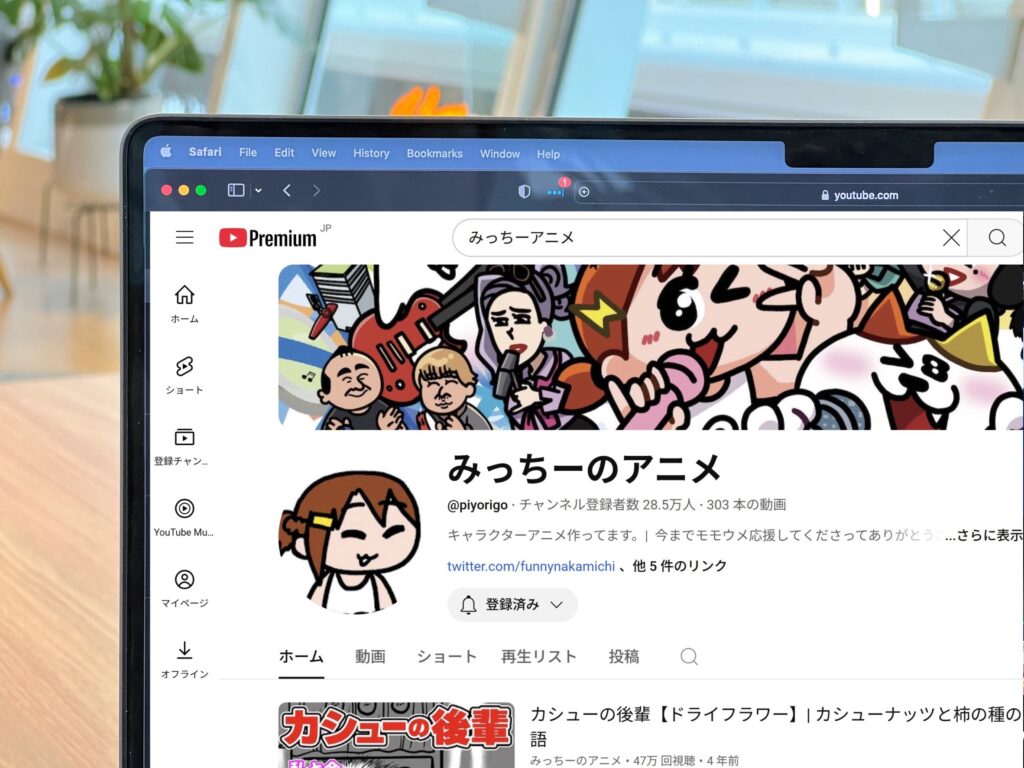

SNSでの発信を見据えた映像設計を行っており、自社チャンネルは2024年時点で登録者数100万人・総再生回数2億回を超えています。これらの成果を通じて、医療系コンテンツの「正確な情報伝達」と「印象に残る表現」の両立を追求しています。

まとめ:FUNNYMOVIEが生み出す“信頼される医療アニメーション”

医療情報の伝達には、正確さ・わかりやすさ・安心感の3つが不可欠です。

「キャラクターの力で社会の変化に寄与する」という理念を掲げ、医療や社会課題などの難しいテーマを、わかりやすく親しみやすいストーリーで表現する取り組みを続けています。

代表作には、看護師の働き方を描いた『新人ナース ボルみ』や、救急医療チームを題材にした『TOKYO MER』などがあります。

これらの作品は、専門的なテーマを一般の人にも伝わる形で表現し、多くの共感と話題を呼びました。

企画から編集までを社内で完結する体制を整え、音楽やユーモアを組み合わせた映像演出により、「専門性」と「親しみやすさ」の両立を図っています。TVCM、WebCM、SNSキャンペーンなど、さまざまな形式の動画制作に対応しています。

「ちゃんと笑えて、毎日ほっと落ち着ける社会を作る」――その想いが、FUNNYMOVIEの医療アニメーションにも息づいています。

医療情報を正確に、そして温かみをもって伝える動画制作をお考えの方は、医療・社会分野での映像制作経験を持つFUNNYMOVIEまでご相談ください。

- アニメ:新人ナース『ボルみ』を見る

- アニメ:『TOKYO MER』

この記事を書いた人

アニメと笑いを愛し、「真面目にふざける」を心に日々活動中。採用情報や制作の裏側、メンバーの“天才ぶり”を世界に発信しています。笑える採用情報から、AI時代のクリエイティブまで、ファニムビの“面白さの源”をお届けします。

| 生配信で制作されたライブペインティング作品を公開します | ニュース | 2026.01.31 |

|---|---|---|

| 【制作事例】キャラクターアニメで課題を解決|成果につながった7つの企業事例 | 実績 | 2026.01.30 |

| 【アニメ広告】動画納品後の活用事例7選|制作後に広がる使い道 | 実績 | 2026.01.30 |

| アニメのセールス動画事例3選|営業・商談で効いた理由を解説【笑いが成果を生む】 | 実績 | 2026.01.29 |

| 【採用に効く】求人アニメ事例7選|応募・マッチ度が向上した理由 | 実績 | 2026.01.29 |

| 【1月生配信】1月30日(金)21時〜 ファニムビ生配信のお知らせ | ニュース | 2026.01.29 |

| 総再生1,300万回突破!共感でバズ『ナミミコ』が描く“律せないりっちゃん” | ニュース | 2026.01.29 |

| 【お仕事あるある満載】悩みがキャラ化?“スナックあいまい”総集編公開&来店フォーム開設! | ニュース | 2026.01.29 |

| 不動産業界のアニメCM・PR動画事例7選|採用・集客で成果が出た理由を解説 | 実績 | 2026.01.28 |

| 【炎上から話題化へ】地域PRを成功に導いたアニメPR動画事例|東播磨ちゃん | 制作秘話 | 2026.01.28 |